Trop de storytelling tue le storytelling ?

Les histoires nous construisent, alors même que nous les racontons, les écrivons, les lisons. Les histoires ont un rôle central dans l’histoire humaine et dans la façon dont nous nous représentons le monde. Bien entendu, les histoires de marques ne font pas exception… jusqu’à l’indigestion de storytelling.

Les histoires sont nées pour donner du sens au réel, puis elles se sont révélées puissantes pour compacter et transmettre des valeurs, des faits historiques, des informations. Un moyen de communication idéal, parfaitement adapté à l’être humain.

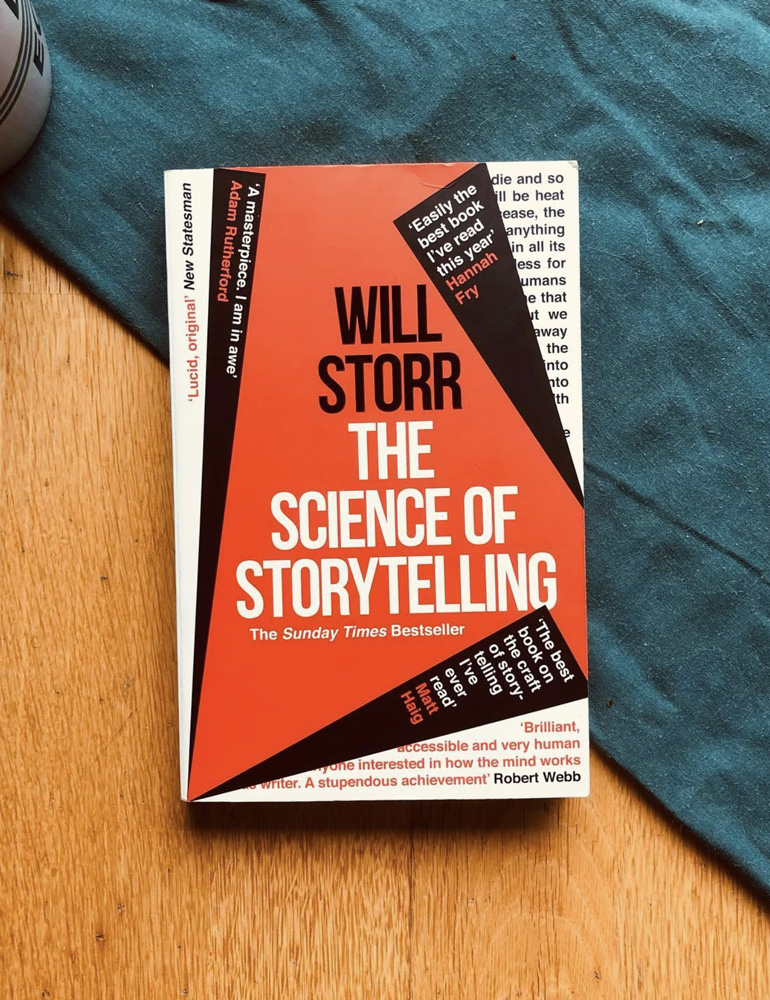

C’est ce que raconte Will Storr dans son livre The Science of Storytelling: Why Stories Make Us Human and How to Tell Them Better (« La science du storytelling : pourquoi les histoire nous rendent humains et comment mieux les raconter »). Il fait appel à des études scientifiques pour prouver à quel point la structure fondamentale des histoires que nous racontons est inscrite dans notre ADN.

La capacité de l’homo sapiens à raconter une histoire est aussi importante pour l’évolution que le pouce opposable (cf Sapiens : Une brève histoire de l’humanité de l’historien Yuval Noah Harari).

Dans Story Genius, Lisa Cron estime que les techniques de storytelling s’appuient sur les structures psychologiques de l’homme : place dans la tribu, tension vers un but, nécessité de créer de l’ordre et du sens, se connaître soi-même.

Ainsi, quand on raconte une histoire avec un début, un milieu et une fin (et un enjeu dramatique, ajouterait Aristote), quand on s’appuie sur le voyage du héros pour dessiner un arc narratif, on fait appel à une structure immémoriale du récit.

A lire aussi : Brand Content, ou comment raconter une histoire qui fait vendre

Aujourd’hui l’Homme continue à se raconter des histoires : la lecture le soir aux enfants, la série Netflix, le polar ou le roman d’amour des vacances et même dans la communication de marque.

Surtout dans la communication de marque.

Cela en devient un passage obligé, un poncif, le marketing est « narratif », il faut « storyteller », il faut « mettre l’humain au centre ».

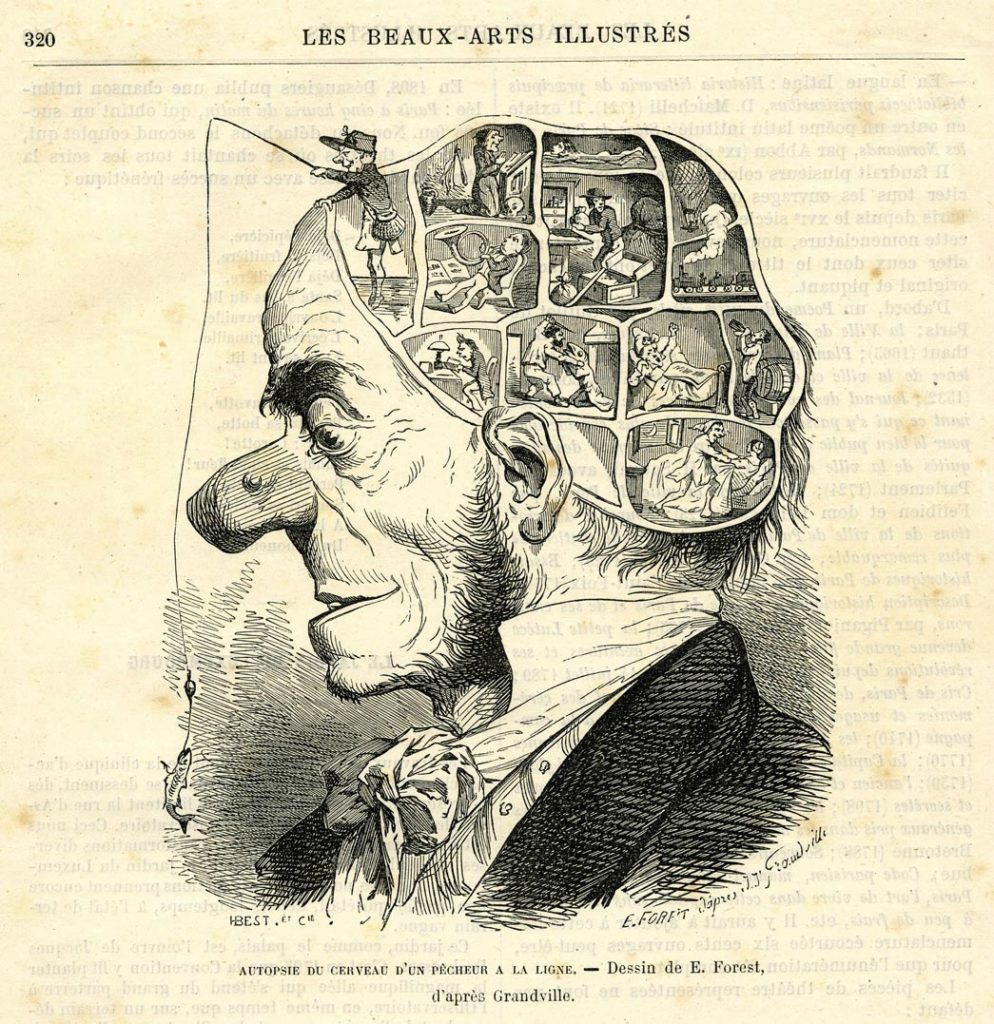

C’est exactement ce que l’on ressent devant ce judicieux et ironique montage juxtaposant des publicités utilisant les mêmes ressorts narratifs :

C’est le constat de Veja qui nous explique tout cela sur une page intitulée « Le réel plutôt que la fiction »… avec un indéniable talent de storytelling : https://project.veja-store.com/fr/single/ads

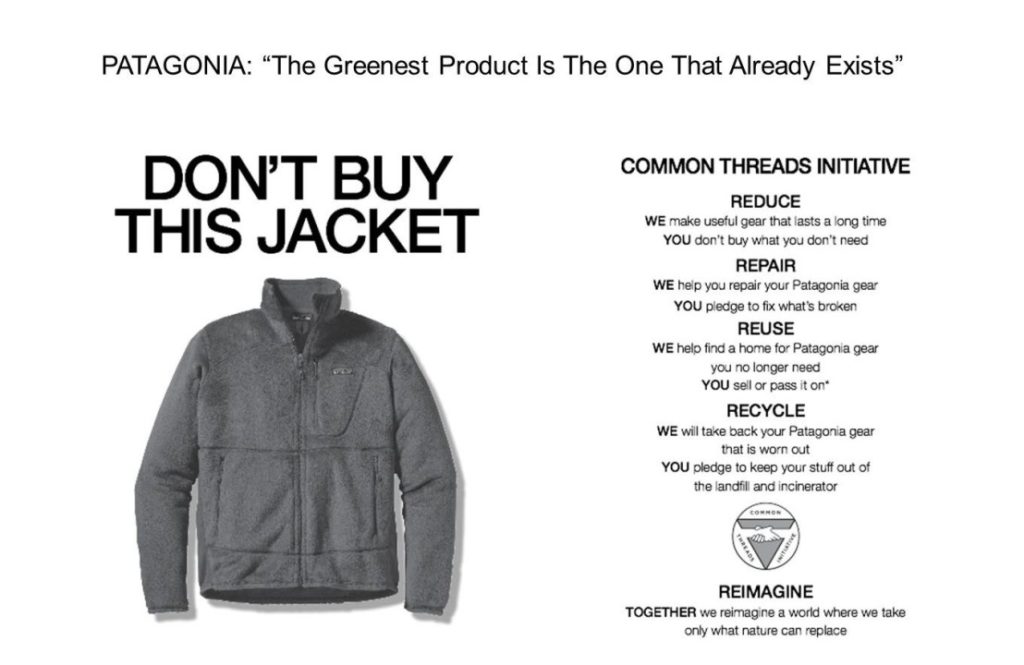

On peut aussi citer la pirouette célèbre de Patagonia lors d’un black friday incitant leurs consommateurs à ne pas acheter de veste… ce qui avait boosté les ventes de 10% cette année-là !

Alors, trop de storytelling tue le storytelling ?

« Par les temps qui courent, forger un récit authentique et développer une stratégie de contenus cohérente demande une belle dose d’énergie. Par respect pour les consommateurs, on l’a déjà dit, mais aussi, et on l’oublie trop souvent, par respect pour la marque elle-même. S’aventurer sur le terrain du récit implique que l’on dispose d’éléments attributifs suffisamment pertinents pour nourrir un discours fédérateur. La vérité nous oblige à dire que c’est loin d’être le cas pour bon nombre de marques qui fantasment leurs histoires davantage qu’elles ne les portent en elles. Dit autrement, les marques en demandent toujours trop aux mots. »

FACE b – brainsonic

Alors bien entendu, nous n’allons pas cesser de raconter des histoires, nous en avons un besoin viscéral, ancestral. Ce que nous devons garder en tête est l’absolue nécessité de sincérité.

Le storytelling fonctionne quand il reflète les femmes et les hommes composant l’entreprise… et pas quand il construit des mythes, des fictions certes souvent habiles mais rapidement perçues comme édifiées sur du vent. Des paradis artificiels. Le storytelling fonctionne quand il accepte les aspérités, les imperfections, les hésitations, le flou et même (osons cet interdit de la communication) : l’ambiguïté.

Ce bon vieux Simon Sinek l’avait résumé dans sa formule du golden circle : What/How/Why?

Pourquoi ?

Pourquoi je fabrique ces produits ?

Pourquoi j’ai crée cette entreprise ?

Dans la réponse à cette simple question se niche le caractère unique de la marque, l’énergie primordiale de ses histoires, d’autant plus dans un contexte de crise climatique et de menaces existentielles sur notre économie et notre société.

La sincérité est la meilleure boussole du raconteur d’histoire.

Pour ne pas que le storytelling tue la réalité.